書店に行くと、「本屋大賞受賞作!」というPOPを見かけたことはありませんか?

実はこの「本屋大賞」、芥川賞や直木賞とは少し違うタイプの文学賞なんです。

専門家が選ぶのではなく、全国の書店員が “自分で売りたい本” を選んで投票するという、読者目線のユニークな賞として注目を集めています。

受賞作は映像化や重版が続き、「売れる賞」として出版業界にも大きな影響を与えています。

この記事では、「本屋大賞とは何か?」という基本から、

- 選考方法

- 対象作品

- 主催者

- 他の文学賞との違い

などを、わかりやすくまとめています。

- 本屋大賞とは

- 選考基準や対象作品について

- 主催者について

- 他の文学賞の違いについて

本屋大賞とは?

本屋大賞とは、

「全国書店員が選んだいちばん売りたい本」をコンセプトに、書店員の投票によって選ばれる日本の文学賞です。

2004年に創設された賞で、毎年4月に大賞が発表されます。

受賞作は書店で大きく展開されることが多く、一般の読者にも広く知られる存在となりました。

芥川賞や直木賞は、作家や評論家などの専門家が選考を行います。

一方、本屋大賞は、日頃から本を売っている「書店員」が主役。

実際に接客し、お客様の反応を感じている書店員が、心から「これは読んでほしい!」と思える本に票を入れます。

つまり、読者にとって “本当に面白い本” が選ばれる可能性が高いんです。

キャッチコピー

「全国書店員が選んだ いちばん!売りたい本」

これが本屋大賞の公式キャッチコピーです。

キャッチコピーに込められているのは、「文学としての評価」よりも、「この本の面白さを広めたい」という現場のリアルな気持ち。

そのため受賞作はジャンルもさまざまで、ミステリー、青春、感動系など幅広い作品が選ばれています。

本屋大賞の特徴と魅力は?

本屋大賞の最大の特徴は、

全国の書店員が主体となって投票し、「売りたい本」を選ぶという点。

これは他の文学賞にはない、非常にユニークで現場目線のアプローチです。

本屋大賞の目的は、

「売れる本」ではなく、「売りたい本」を広めること。

ここが他の文学賞との大きな違いであり、一番の魅力でもあります。

また、出版社の意向やマーケティングではなく、現場の書店員たちの純粋な読書体験に基づいた評価がされるため、読者にとっても信頼できる指標となっています。

このように、本屋大賞は「読みたい本に出会うためのガイドブック」として、多くの読者に注目されているんです。

本屋大賞の選考基準と選考プロセスは?

選考基準は前述している通り、”書店員が「売りたい」と思う本” 。

選考プロセスは、以下にまとめました。

一次投票と二次投票という二段階の選考プロセスを経て、大賞作品が決定されます。

全国の新刊を扱っている書店に勤務する店員が、「この本売りたい!」と思った作品3つまでに投票

集計された結果から得票数の多かった上位10作品が、本屋大賞のノミネート作品として発表

ノミネート作品10冊全てを読んだ上で、書店員が1位から3位までを選び、順位をつけて再度投票

- 1位🥇 3点

- 2位🥈 2点

- 3位🥉 1.5点

得点の最も高かった作品が「本屋大賞」に輝く

本屋大賞は、誰がどうやって選んでいるかがはっきりしているし、公平な基準であることがよくわかります。

また、投票できるのは、書店で実際に新刊を扱っているスタッフに限られるため、

日々現場でお客様の声を聞いている人たちによる選出という信頼感も大きなポイントです。

本屋大賞の対象作品や部門は?

本屋大賞の対象となるのは、

毎年12月1日から11月30日までに日本国内で出版された、日本の小説です。

この対象期間に発売された小説が、書店員による推薦・投票の対象となります。

本屋大賞には、他に以下のようなサブカテゴリーが存在します。

発掘部門

ジャンルを問わず、すでに出版されている本の中から、

- 今こそ読んでほしい

- もっと知られてほしい

と書店員が推薦する作品を対象とする部門です。

知る人ぞ知る名作や、過去に話題になりながらも埋もれてしまった作品が再評価される場として、本屋大賞と並んで注目されているカテゴリーです。

翻訳小説部門

海外の文学作品を対象としたカテゴリーです。

本屋大賞と同じ期間に、国内で出版された翻訳小説が対象。

海外作品を多くの人に知ってもらうきっかけになります。

本屋大賞の主催者・投票者は?

主催者

本屋大賞の運営母体は、

「NPO法人 本屋大賞実行委員会」です。

2003年、出版不況が続く中で「本を売る現場から発信しよう」という志を持った書店員たちが集まり、実行委員会が結成されました。

2004年に第1回の本屋大賞が発表された際は、大きな反響を呼びました。

投票者

本屋大賞を選ぶのは、

全国の新刊を取り扱う書店で働く書店員。

これは正社員に限らず、アルバイトやパートも含まれています。

出版社や作家、編集者などは一切選考に関わることができず、完全に書店員のみで構成される投票制を貫いています。

こういった仕組みにより、本屋大賞は他の文学賞と比べて、一般読者からの信頼も厚い賞となっているんです。

本屋大賞がもたらす影響は?

本屋大賞の受賞作は、発表と同時に書店やメディアで大きく取り上げられ、売上が急増するケースが多くあります。

例えば、、

- 湊かなえさんの『告白』

-

2009年に受賞。

本屋大賞受賞を機に一気にブレイクし、映画化・重版を経て累計発行部数300万部を突破。

- 辻村深月さんの『かがみの孤城』

-

2018年に受賞。

書店フェアや口コミ効果で売上を伸ばし、後に舞台化・アニメ映画化されるなど、メディアミックスの広がりも。

このように、本屋大賞の受賞は、作家のさらなる飛躍に繋がっています。

また、書店では、目を引くポップや特設コーナーが充実し、購入者は続出。

出版不況が懸念される中でも、本屋大賞は、「本はまだまだ売れる」という希望の象徴でもあるんです。

本屋大賞と他の文学賞との違いは?

本屋大賞と芥川賞・直木賞は、いずれもよく聞く有名な文学賞ですが、その選考基準や目的にはちょっとした違いがあります。

芥川賞と直木賞は、いずれも文藝春秋が主催しており、選考委員には著名な作家や評論家が名を連ねます。

選考基準も、

- 純文学としての完成度

- これまでにないテーマや文章スタイル

といった、専門性の高い評価がなされます。

それに比べて本屋大賞は、

- 読みやすさ

- 共感

- おもしろさ

といった、一般読者の視点に近い選考軸で評価されます。

そのため受賞作は、

- 日常の中にある感情や出来事を丁寧に描いた作品

- エンタメ性のある小説

- 青春・ヒューマンドラマ

などが多く選ばれています。

また、投票者が書店員という点も他の文学賞とは異なり、現場のリアルな声がダイレクトに反映されるという点が本屋大賞ならではの魅力です。

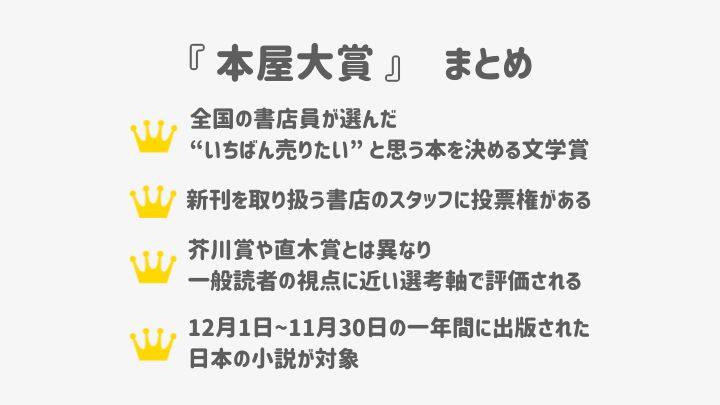

まとめ

本屋大賞は、2004年に書店員の想いから始まった、日本の文学賞の中でも一際注目される存在です。

「いちばん!売りたい本」というキャッチコピーの通り、現場の書店員が読者に心から薦めたい一冊が選ばれています。

芥川賞や直木賞とは異なり、文学性よりも

- 読みやすさ

- 共感性

を重視する傾向があって、幅広い層の読者に支持されています。

「次に読む一冊」を探している方にとって、本屋大賞の作品リストは最高のガイドブックになるんじゃないでしょうか。

ぜひ、毎年の本屋大賞ノミネート作品や受賞作をチェックして、「心に残る一冊」と出会ってみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。